「一粒の種」亘和彦さん

少しずつ少しずつ、その根を這わす

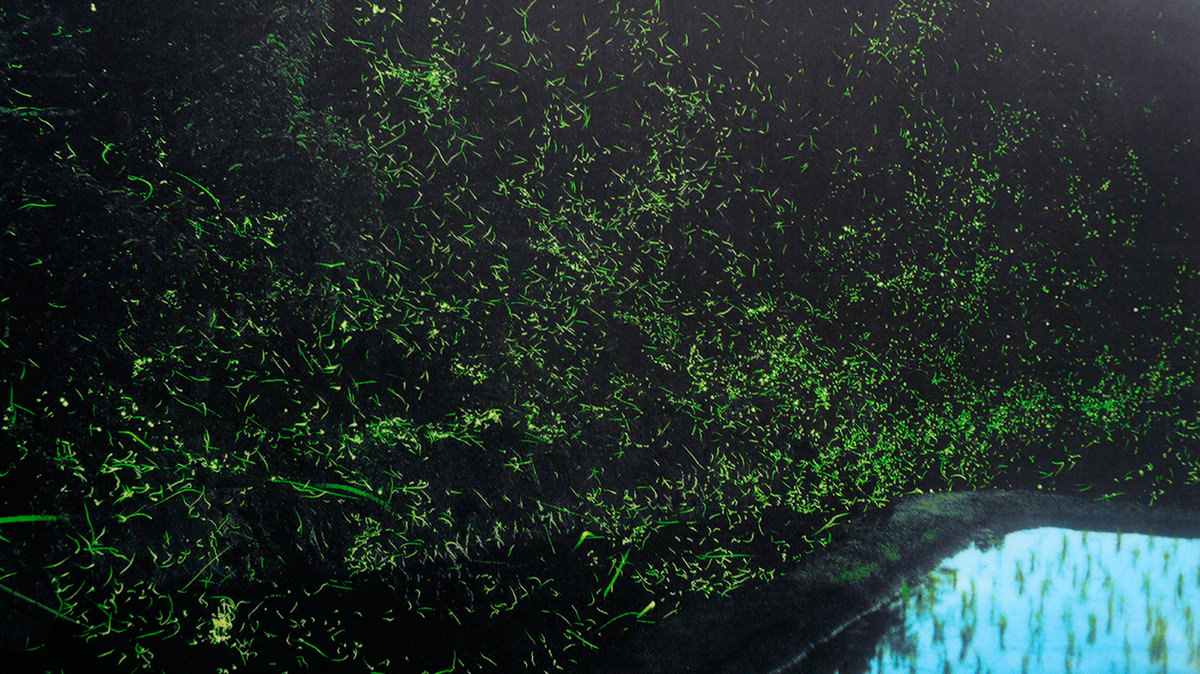

30年後に夢見た花は、幾千ものホタルの光

清らかな風、命のせせらぎ

ホタルに会える郷

山を背にして広がる棚田の風景は、確かに小豆島にいることを実感させた。

澄んだ風を頬に感じて、大きく深呼吸をしてみる。

小豆島、中山地区。

中山千枚田や中山農村歌舞伎舞台などで知られる、

日本の原風景を残す町。

湯船山に水源林を持つ「湯船の水」は、名水百選にも選ばれていて、

農業用水や地元の人の生活用水としても利用される。

その清流、殿川。

毎年、5月下旬から7月上旬にかけて、ここにたくさんのホタルが飛び交う。

そういえば、ホタルは水のきれいなところにしか住めないと聞いた。

「蛍の郷」と書かれた小さな看板をたよりに歩いた。

この先で、ある人と待ち合わせている。

亘和彦さん。何十年にもわたって自然の保全活動を行い、

ここ中山の郷に生態系を取り戻した人。

蛍の郷の入り口付近で待っていると、

軽トラックに乗って亘さんがやって来た。

当たり前だった風景

自然と戯れた幼少期

「水が止められとんねん、ようするに嫌がらせや」

坂道を下りながら、亘さんは意味深なことを言った。

蛍の郷を流れる水路には、殿川からの水を引き込むことができる。

しかし水路を見ると、やや水が溜まっているものの、流れは止まったままだ。

亘さんは67歳。小豆島町中山で生まれ育った。

子どものころは野山を駆けまわり、川でウナギを捕まえて食べたりした。

日が沈んで家に帰るころ、初夏の川辺にはいつもホタルが飛んでいた。

中学卒業後は大阪にわたり、町工場に勤務。

数年後には小豆島に戻り、土木作業員などの職を経て、

数年前までタクシーの運転手を務めていた。

そのころは、観光客に向けて島の案内役を買って出ることもあったという。

亘さんは、人生のほとんどを過ごした故郷が大好きだった。

昭和51年、小豆島を大きな台風が襲い、豪雨によって川が崩壊してしまう。

亘さんの家は流され、あんなにたくさん飛んでいたホタルは見えなくなった。

「おれは学も銭もないから、ここへ残してあげられるんは、

きれいにすることだけや」

亘さんは、川の掃除やゴミ拾いをするようになる。

川をきれいにすれば、ホタルが戻って来てくれるかもしれない。

そんな淡い期待が現実になった。ホタルは全滅していなかったのだ。

活動を続けて10年ほど経ったころ、ぽつりぽつりと、

中山以外の地域からホタルを見に訪れる人が現れた。

そこら中にいて当たり前だったホタル。

子どものころからの、珍しくもない日常風景。

「実はな、そうやなかったんや」

いいかい、と、私の目をじっと捕らえて亘さんは繰り返す。

「おれらがいつも見ている当たり前のことが、

ほかの人にはそうやなかったんや」

語気を強めた亘さんに、私は少し気圧された。

このとき私はまだ、彼がどれほどの苦労を経験してきたのかなんて

想像もしていなかった。

いばらの道

孤独な戦い

ホタルがいるといっても、その数は昔と比するに値しない。

当たり前だったあの風景を、もう一度取り戻したい。

亘さんはホタルを復活させるために、たったひとりで

生態系の保全活動に取り組み始めた。

生物や環境について学んだことなどない。

いつも見ていたホタルなのに、オスかメスかさえ見分けられない。

無謀な挑戦だった。

川をきれいにし、川縁に伸び放題になっていた雑草をひとりで刈り続けた。

幼虫の餌となるカワニナ(巻貝の一種)を増やすのには、相当苦労したという。

「ホタルに対して5倍の数の餌がないとだめなんよ。カワニナは沢ガニやヤゴ、

ブラックバスや鯉の餌にもなったりするから」

そんなとき、またしても殿川を悲劇が襲う。

台風の連続襲来だった。立て続けに起きた大型の台風が洪水をもたらし、

殿川の川底を大きく変形させた。

そして―。

川に住んでいたホタルや餌のカワニナは、

この惨事によって全滅してしまったのである。

蛍雪の人

報われた努力

「おれはバカやからな、字はよう書かんかったわ」

中学のとき、「窓」という字が書けなかったことを覚えている。

「ほれやから、中学校卒業してから猛勉強したんや」

今ではあらゆる熟語、漢文、漢詩が書けるんやと、亘さんは得意そうに言う。

元来、勤勉体質だった亘さんには、川の掃除やカワニナの繁殖のほかに、

必死で取り組んできたことがあった。

それが、ホタルの人工飼育である。

実はこれが、台風に見舞われた殿川にホタルを呼び戻す救世主となる。

しかし、一筋縄ではいかない。

ホタルの産卵と孵化を人工的に行うのは、非常に難しい。

水温、餌の量、何もかもが手探りだった。

ホタルの住める環境にはどんな共通点があるのかを知るため、

各地に足を運んだ。あきらめようと思ったことは何度もある。

でも、「ここでやめたら、後々もっと大変になる」

地道に黙々と、研究を続けた。

タクシー運転手の仕事をしながら、身銭を切ることを惜しまず。

数えきれない失敗を繰り返し、4年以上を費やしてようやく飼育に成功した。

ホタルの人工飼育を会得した亘さんは、どんどん幼虫の数を増やしていった。

そして、一生懸命に育てた幼虫を、幾度も殿川へ放流した。

年々、少しずつ数を増やしていくホタル。

これまでの凄まじい努力と経験が、殿川に再び光を甦らせた。

一粒の種は風に吹かれて

人としての正しい道

学校の道徳授業やメディアに取り上げられるようになり、亘さんの活動は注目を集めた。

蛍の郷では、シーズンになると一日1000人の見物客が詰めかける光景が見られた。

彼は、中山を舞台にした町おこしの第一人者として脚光を浴びるようになる。

「するとな、おもしろない人が出てくんねん」

地元の有力者たちが自分の顔をつぶされたと思い、亘さんに圧力を

かけてきたのだという。亘さんが「水を止められた」と言っていた水路が今、

私の目の前にある。

「だけどおれは、元々捨てるもんがない人間やから、別に何ともない。

倫理を問いつめたからな、自分に」

亘さんは強い口調で言う。

「“倫理”いうのはな、言葉で言うたらきれいやけどな、

実際は気違いじみたもんや。

人に好き勝手言われるんやからな。そやけどおれは、

人間としての正しい道やと思っとる」

町おこしは、すぐに結果が出ることはない。

5年、10年、20年、それ以上続けても答えが出ないときもある。

亘さんは、たったひとりで歩き出し、30年間ずっと道を

逸れることがなかった。それには理由があった。

自身の活動を、「一粒の種」と呼んだときから―。

「一粒の種はな、風に吹かれて飛んで行って、

そこで雑草のごとく芽をつなぐんや。

おれには必ず実がなるっちゅう信念があったんや」

亘さんに対抗するように、町おこしの団体が立ち上がったこともある。

しかし、長くは続かなかった。

メンバーそれぞれの小さなほころびが歪みを生み、

いさかいとなり、やがて……。

もし、ひとりで町おこしに奮闘する人がいたら、

そのときは応援してやれと亘さんは言う。

「おれも苦しんでやってきたけどな、一年ごと、一年ごとに、

ツクシが生えてくるように、 一節ごとに人が増えてきて、

事が大きくなってくる。 ホタル一匹しかおらんかったのが、

5年目には50匹になった。結果がついてくるんや。

結果がついてきたら今度は、『僕が手伝ってあげるわ』いうヤツが現れるんや」

周囲からすれば、想像できないくらいの苦しみを味わってきただろう。

けれども、結果は信じたとおりになった。

誹(そし)りに耳を貸すことなく、ひたすら信じる道を歩いてきたから。

初夏に舞うたくさんのホタルを見て、亘さんは今、何を思うだろう。

幼いころの、当たり前の風景だろうか。

本当の理由

故郷を誇れる人になれ

「ほんまはな」 亘さんが切り出した。「ここに住んでるおじいちゃん、おばあちゃんのためや。

昔みたいに、ちょっと外へ出たらホタルが見える、そんな場所にしてやりたかったんや」

戦前から戦後にかけて、日本復興のために死にものぐるいで働いた人たち。

ホタルが見たくても、昔のように、そこら中に飛んでいるわけではない。

高齢の体では、遠出もままならない。

近頃は、ホタルを見せに連れて行ってやろうという息子や孫も減ってしまった。

亘さんは、そんな人たちに見せたくて、ここに蛍の郷を築いた。

「今の子どもたちには、自分が住んでいる土地に何かひとつでもいいから、

全国に誇れるものを見出してもらいたいな。

とにかく、自分が住んだところを誉め称えるんや」

ホタルと故郷のことを語るとき、亘さんの顔はもっとも誇らしくなる。

こんな亘さんだったからこそ、この活動は実を結んだのに違いない。

不思議なことに、蛍の郷では毎年決まった日、決まった時間に

最初の一匹が飛び立つという。5月27日のことだ。

それが引き金となり、第一波、第二波、第三波が乱舞する。

「死ぬ前の第一波と、新しく出てきよる第二波が重なる6月3日ごろが、

一番たくさん見えるんや」

今、蛍の郷に住むホタルは、約3000匹を数えるという。

ホタルの恩返し

最期のありがとう

「これでええ」

岩場に下り、止められた水を流し終えると、亘さんは少し安堵したらしい。

今はやさしい顔をして、いくつもの小さな命の息づかいに耳をすませている。

水路を流れるせせらぎの音が聞こえてきた。

亘さんがともに放流活動を続けてきた中学校が、

もうすぐ廃校になるという。 中学3年生たちが、

亘さんのために体育館で感謝の会を開いてくれた。

「そのときにな、校長先生が『最後にひとこと言うてくれんやろか』って。

わし、そんなん考えてきてへん言うたけど、どうしてもいうから言うたわ」

亘さんは、そのときのことを思い出しながら、語りかけるように言った。

「おまえらな、小学校のときからホタルの放流したり、

ホタルの保護のために川の掃除したり草を植えたりしてきて、

やっと今、中学3年生にまでなったんや。

先生はその間ずっと、何度もおまえらをマイクロバスで

ここへ連れて来てくれた。

今から30年、40年、50年したら、小豆島に残る子と都会に住む子が別れるんや。

せやけど50年したらな、どこにおっても皆で寄って、同窓会せえよ。

そのころには先生がヨボヨボでな、車を運転できんかもわからん。

そのときにはな、みんなが

『先生、わし車乗したるからホタル見に行こう』って、

言える人間になっとってくれ」

亘さんの言葉を聞いて、先生も生徒も、涙を流して泣いた。

亘さんも、涙をこらえきれなかった。

シーズンが終わる7月、それも決まって7日―。

毎年、最後の一匹が亘さんのところへ飛んで来る。

「おじさんおじさん、仲間をたくさん作ってくれてありがとう、

って言いに来るんや」

数千匹の仲間の最期を見届けて、亘さんに別れを

告げた最後のホタルは、そのまま橋の下まで飛んで行き、

ふっと消える。

「ホタルの光は癒しの光。遠くへ行っても、いつか居場所がなくなっても、

ホタルを見にここへ戻って来い。泣きたいときに泣け。

ホタルの光はそういう光なんや」

手を振って歩き出した亘さんの背中が見えなくなっても、

しばらく私はそこに佇んでいた。 亘さんの歩いた後を、

どこからか飛んで来たひとひらの蝶が、追いかけて行った。