「会津もめん」原山織物工場・原山公助代表

原山公助代表の物語り

代々の伝承者たちが守ってきた、この木綿―

その素朴さに、ニッポンの懐かしさが宿る

伝え、繋げ、今に生かす

「会津もめん」 伝承の物語り

四方を豊かな山地・山脈に囲まれた、会津平(だいら)。

この古きをよく保存する盆地にあって、

四百年にも渡り、受け継がれてきた、

ひとつの「文化」がある。

―「会津もめん」。

会津人の一徹(いってつ)にして気取らない気風そのままに、

「会津もめん」は、素朴で実用的な生活布として、

会津の地に根付き、会津の人びとに愛され続けてきた。

しかし、そんな「会津もめん」だが、

昭和30年代以降、社会の消費構造の変化に伴い、

その織元は、年を追うごとに減少。

現在では、ただ2軒の織元が、「会津もめん」の伝統を、

伝え、繋げ、今に生かしている。

これは、「会津もめん」の、伝承にまつわる物語り―。

伝統、400年

「会津もめん」はじまりのはなし

はじまりは、

会津藩主・蒲生氏郷(がもううじさと)公による、

綿花栽培の奨励。

それから、伊予松山より国替えとなった

加藤嘉明(よしあき)公が、

会津のその豊かな素地に、

旧領地・松山の織師の技術を植え付けた。

その後、寛永年間、

藩主・保科正之(ほしなまさゆき)公の推奨を受けて、

さらに大きく発展を見た、「会津もめん」。

その伝統、脈々と、実に400年。

明治30年代になり、

「豊田織機(しょっき)」の自動織機が普及しはじめ、

そうして、紡糸紡績業が時流を得て躍進。

明治後期から大正にかけて、「会津もめん」は最盛期を迎えた。

その間、会津人は、己(おの)が実直を映す鏡のような、

この「会津もめん」の純朴さを、深く深く愛し、

そして、たいせつに守り続けてきた。

地域のユニフォーム

会津の山川草木と共に

国産綿のみを使った、

実用的な野良着(のらぎ)であり普段着。

それこそ、「会津もめん」が一途に貫いてきた、

ひとつの美意識、だった。

農閑期の副業として発展した「会津もめん」は、丈夫で機能的。

夏涼しく、冬暖かい。適度に湿気も保つ。

柄数は多く、様々な発色も可能だが、

「会津もめん」と言えば、基本的には、素朴な縞柄(しまがら)。

着色も元来は、自然より頂いた色、草木染め。

昔より、山川草木(さんせんそうもく)の恵みを受け、

織られてきた「会津もめん」。

それ故、地域ごとに、その縞柄も異なる。

猪苗代縞、南会津縞、西会津縞、そして、青木縞と、

地域差から、豊かな個性が生まれてきた。

―地縞(じじま)。

それは、長い年月(としつき)の洗礼を乗り越えて、

分(わか)ちがたく、その土地と結びついた、

自然からの贈り物、地域のユニフォーム。

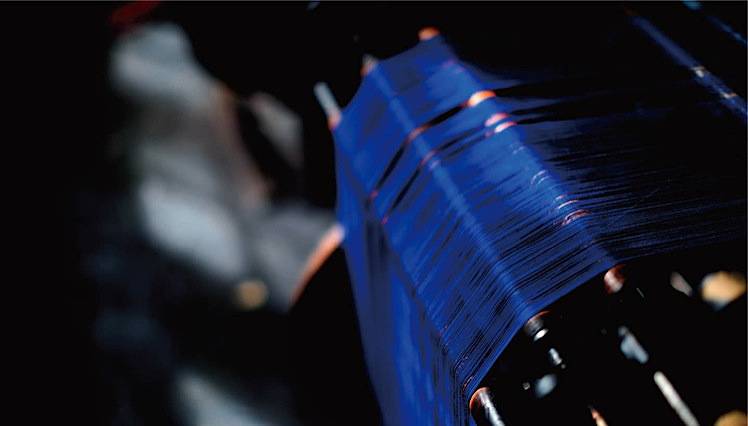

人と機械の共同作業

ノスタルジックで、メカニカル

「会津もめん」には、人の手を介した“温かさ”が宿る。

織りの工程からも見える、そのぬくもりの理由―。

織り場では、自動織機(しょっき)や整経(せいけい)機が、

がしゃこん、がしゃこん、

建家全体を鳴り響かせて、一生懸命、働いている。

決して洗練された働きぶりではない。

静かなオフィスで叩かれるキーボードの音とは、土台、ちがう。

もっと、ノスタルジックで、メカニカル。

むき出しの機械が、汗水垂らして、機(はた)を織る。

その働き者の機械たちと、会話するかのように、

職人たちは、丹念にボビンを据え、糸を通す。

もう、部品の替えもないような、歳を経た彼らを、

職人たちは、たいせつに慈しむ。

もっともっと、一緒に働こうよって、愛おしむ。

人と機械との距離が、今よりもずっと近かった頃の、

あたたかくて懐かしい、共同作業。

伝承する者

「原山織物工場」が守ってきた風景

「会津もめん」の“温かみ”―、

それは何より、染め糸の色、深い藍。

この素朴で郷愁すら感じさせる藍色の風合いは、

職人の技と想いがあって、初めてつくられる。

この伝統的な染めの技を、正しく今に伝えるのが、

「原山織物工場」の代表・原山公助(こうすけ)さん。

「会津もめん」における「藍染(あいぞめ)」の技、

その、ただひとりの伝承者。

「原山織物工場」は、明治32年に、

会津若松市日吉町の地で業を興し、以来、同じ場所で、

「会津もめん」の伝統を、営々と守り続けてきた。

創業当時より残る「染め場」を始めとして、

それぞれに歴史を刻む、母屋や機織場。

中庭では、竹竿に掛けられた染め糸が、風に棚引く。

いつも変わらない、この美しい風景。

しかし、その裏側には、

伝承者の苦悩と、そして、夢があった。

原山公助 継承の物語り

経営の苦しみが、まずあった

以前、原山さんは、横浜で全く別の仕事をしていた。

22になり、親族の勧めもあって、家業を継ぐことにした。

世継ぎとして生まれた原山さん。

「会津もめん」の伝統を継ぐということは、

原山さんにとって、ある種、宿命的なことだった。

一般社会での仕事を経験し、それから家業に触れた。

衝撃の連続だった。

家族経営の難しさに加え、

伝統的な「技」の継承が絡む世界。

特殊な家業と一般社会との、ギャップに苦しんだ。

そして、4年前に代表になってからは、

まず、経営の問題が両肩に重くのしかかった。

手間とコストのかかる「藍染」を、

何度、辞めてしまおうと考えたことか。

実際の行動に起こしたことさえ、あった。

やってて、よかった

深く静かな、藍

しかし、伝統に対する責任が、原山さんを押し止めた。

代々、連綿と受け継がれてきた「藍染」の技を、

自分の代で絶やしてしまって、本当にいいのか?

それで、お客様に顔向けできるのか?

そうした想いに突き動かされて、

代表として、がむしゃらに、数年を駆け抜けた。

そしていつしか、経営という大きな壁を乗り越えていた。

原山さんは染め場に立つ。

経営に対する煩いを克服し、職人として、

純粋無垢な集中の世界に、身を浸す。

藍甕(あいがめ)を覗くと、そこにあるのは、

風ひとつない夜の湖面のような、深くて静かな、藍。

3分の1に、「藍の華」を咲かせている。

原山さんは、その藍の小さな「声」に耳をすましながら、

幾度も幾度も、糸を浸ける。

そうして完成した「藍染」の布を、喜んで求めるお客様の笑顔。

―やってて、ほんとうに、よかった。

そう思える瞬間の、大きな大きな、しあわせ。

愛されて、文化は生きる

「会津もめん」の、あしたのために

「会津もめん」伝承者としての、原山さんの夢、願い。

それは、「後継者」を得るということ。

将来的には、職人としても、経営者としても、

任せられる「後継者」を、見つけたい。

―次代に繋ぐ。

これこそが、伝統を背負った当代が、一番に思うことなのだ。

伝承者の、真実の願いなのだ。

「藍染」だけではない。織り場も後継者を求めている。

伝承していく難しさは、現実的な問題として、厳然とある。

しかし、「会津もめん」を愛し、

守りたいと思ってくれる人たちも、確かにいるのだ。

そして、そのエネルギーは、大きい。

―愛してくれる人がいて、文化は生かされる。

原山さんは、そういう人たちの想いに支えられながら、

「会津もめん」の明日を、豊かに想い描いていく。