会津娘 高橋庄作酒造店

震災後の苦境に立たされたときにこそ、

「変わらない」ことを選んだ

自然の恵み、会津娘

「高橋庄作酒造店」の物語り

会津若松の市街地から、国道を南へ、少し下ったところに、豊かな穀倉地帯が広がっている。

東には、雄大な大戸山系の稜線が間近に臨め、西には、阿賀川が滔々と流れる。

門田の庄。

豊富な水と、肥沃な土に恵まれた、この美しくのどかな田園の中で、

自ら耕し、その実りを得て、地酒・「会津娘」を醸している、一軒のお蔵がある。

会津の風土に生かされて、在り―。「高橋庄作酒造店」の物語り。

「土産土法」の誇り

「会津娘」― 土のぬくもり宿す酒

「高橋庄作酒造店」の、その背骨には、揺るぎない一本の心棒が、通う。

酒づくりへの、毅然とした美意識、「土産土法」という名の、信念―。

地元・会津の水と米を使い、この地に生きる人びとが、この地に

連綿と伝わる手法で、酒をつくる。

そして、その透徹した哲学から、「普通酒」と厳格に区別された、

「特定名称酒」のみを、一徹につくる。

さらに、その中でも、水と米のみからなる「純米酒」を、

特に数多く手掛け、地酒「会津娘」を、妥協なく醸し続けている。

その酒は、上質な陶器に触れた時のような、

土の温かみを感じさせる、太くしなやかな味わい。

一喫すれば、ふわり、牧歌的な田園の佳景が、

目の前に広がる―。

水は清き

山からの賜り物

酒づくりに美しき、会津の地―。

そのゆえんのひとつは、この土地に授けられた、豊かな水の恵みにある。

「高橋庄作酒造店」が佇む、門田の庄には、会津若松の南に広がる

「大戸山系」の、清冽な地下水が、滾々と溢れ出る。

雪解け水や雨水たちは、淙々たる渓流となり、幽谷に白き帯を描く。

一方で、その清らかな山肌の、地下深くに沁み込んで、

水脈の中を、とくとくと―、気の遠くなるような歳月を経て、

ゆっくり、ゆっくり、濾されていく。

門田の地ならではの、「大戸山系」よりの賜り水。

その清澄な伏流水を、仕込み水として―、

水の恵みこそ、酒蔵のさいわい。

土を耕し、田は凛々と

酒に宿る、土の想い

―酒づくりは、米づくり。「高橋庄作酒造店」は、元来が農家だった。

明治初頭に、酒造業をはじめる以前から、この門田の地にあって、

ご先祖たちは、脈々と、土と親しみ、収穫に感謝を捧げてきた。

初秋の九月に刈り入れし、十月に、その米で酒を仕込む。

そうして、また四月には種を蒔き―。

循々と、サイクルは、廻る。大自然と語らい、共に歩む、その円環。

蔵人たちは、土と会話し、土に学び、労を惜しまず、偽らず、

ただ、ひたむきに、大地を起こす。

米づくりは、土づくり。

そこから穫れた、有機米「五百万石」は、蔵人たちの質朴を、

一粒一粒にしかと宿し、「会津娘」の味わいに、

大地の奥行きを、豊かに添える。

未来を見据え、人事を尽くす

先駆ける、その気概

「高橋庄作酒造店」は、酒づくりの未来を見据え、人事を尽くす。

例えば、地球温暖化の問題。

近年、会津の地でも真冬日は、いよいよ減少し、このままでは、

寒冷地ならではの、酒づくりの伝統が、維持できなくなってしまう。

そうであれば、人為的に低温管理するしかない。決心したら、早い。

先駆的に、サーマルタンクを導入する。

これは、酒を貯蔵する際などに用いられる、

温度調整が可能な、タンクのことだ。

東北の酒づくりの伝統と、温暖化する地球。そのふたつが訴える「声」に、

耳をすまして、来るべきフルサーマル化の時代へと、迷わず、先駆ける。

酒づくりに対する、墨守の信念と、進歩性を併せ持つ、

「高橋庄作酒造店」の視野は、広い。

そのような環境で育てられる、地酒「会津娘」―、

故きを抱きつつ、また、新しく。

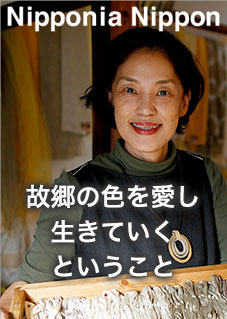

誇り高き会津の杜氏

己のなすべきを、なす

「土産土法」を掲げていく以上、震災の影響から、目を背けることはできない。

そんな中、高橋亘杜氏は、凛乎として、己のなすべきを、なす。

つまり、今まで通り―。

「会津産」であることに誇りを持って、この「会津娘」を選んでくれた人たちに、

偽りなきよう、妥協なく、誠実に―。

「会津娘」や「高橋庄作」の看板を背負いながら、今また、高橋杜氏は、

「会津」、さらには「福島」をも、背に担う。

その重くて、大切なものを前にしても、高橋杜氏には、

妙な力みは、微塵もない。

そこには、辿るべき「道」を、決然と見据えた、一個の人間の、

風ひとつない、鏡のような湖面を想わせる、 清々しい覚悟があるばかりだ。

そう、やるべきことは、何も、変わりはしない。

造り酒屋のけしき

酒づくりが、ただ愉しい

会津の自然と語り合い、その環の中にとけ込んで、暦の廻りと共に、生きる。

そして、より美味しい会津の酒を醸す。

そういった、酒と正面から向かい合う、

杜氏としてのシンプルな営みが、ただただ、愉しい。

高橋杜氏は、水があるべき道筋を辿るように、

すうっと自然に、この家業を継いだ。

会津の自然から、学べることの多さに悦び、そして、

この門田の地を遺してくれた、ご先祖の存在が、ありがたく―。

九月の終わりには、こうして仕込み道具を、屋外の壁に立てかける。

季節の節目節目に展がる、造り酒屋のけしき。

会津人らしく

Y字の選択肢で選ぶもの

人生には、さまざまな選択が迫られる瞬間がある。

今まで辿っていた一本の道が、急に二股に分岐する瞬間。

高橋杜氏は、端然と言う。

その「Y字の選択肢」に直面したときに、合理性や損得感情を抜きにして、

「会津」を選ぶのが、会津人だと思っています。

その「会津」を選ぶ、選択ひとつひとつの積み重ねが、

「会津らしさ」となり、「会津の地域性」となる。

そして、こんな今だからこそ、高橋杜氏は、以前と変わらず、

決然と、「会津」という選択肢を、選びとる。

会津の「土産」に、こだわり抜き、会津の気候、風土に適した、

「土法」を、ますます洗練させて、「会津の酒」をつくり続けていく。

会津杜氏として、ぐっと胸を張り、

「会津の酒」の美味しさに、自信と誇りを抱いて―。